LA STORIA DELL’ORATORIO

Nel cuore della città di Ferrara, sorge intorno al XIV secolo l’Oratorio dell’Annunziata, donato nel 1378 alla Confraternita della Buona Morte che curava l’assistenza dei condannati a morte nelle ultime ore di vita e offriva loro una degna sepoltura. Nel 1373 Nicolò dall’Oro, benefattore della Confraternita, consentì l’ampliamento dell’Oratorio nei pressi di Santa Maria in Vado. La Confraternita era particolarmente devota al culto della Santa Croce, tanto che nel XVI secolo Isabella d’Aragona riceve in dono una reliquia del Sacro Legno, custodita nell’Oratorio già dal 1492.

- 1366Confraternita della Buona MorteViene fondata la Confraternita della Buona Morte a Ferrara. Le Compagnie di Giustizia sorgono un po’ in tutta Italia con lo scopo di accompagnare e curare i condannati a morte, in quanto opera di pietà necessaria. Dagli statuti si apprende che la finalità dichiarata dai devoti de la morte di Ferraraerano le opere di misericordia e la salute delle anime dei Confratelli e dei benefattori. Come opera di bene veniva dichiarata la conforteria dei condannati alla pena capitale, l’accompagnamento al patibolo con canti e preghiere e una loro degna sepoltura.

- 1373Costruzione OratorioViene edificato l’Oratorio dell’Annunziata nei pressi di Santa Maria in Vado. Un ospedale da non confondere con gli attuali istituti di cura, ma un luogo dove le persone indigenti trovavano accoglienza e conforto spirituale prima di morire.

- 1547Vera CroceDecorazione dell’aula con il ciclo della Vera Croce. La decorazione sviluppa in otto riquadri La leggenda della croce che prende le mosse dalla Leggenda Aurea del domenicano Jacopo da Varagine, scritta nella metà del ‘200. Considerato dalla critica “ il più importante ciclo religioso ferrarese ad affresco del pieno Cinquecento”, il ciclo della Vera Croce è un’opera realizzata da grandi artisti come Bastianino, i Filippi, nonché il Rosselli e il Delaì.

- 1612RistrutturazioneI membri della Confraternita trasformano l’Oratorio in una Chiesa, unendo la parte inferiore a quella superiore con l’eliminazione del solaio. La motivazione legata a questa scelta deriva dalla volontà della Confraternita di facilitare l’accesso a coloro che desideravano partecipare all’esposizione del Santissimo. Per il progetto di trasformazione dell’oratorio in chiesa viene incaricato l’architetto Giovan Battista Aleotti.

- 1944BombardamentiLa chiesa viene gravemente danneggiata dai bombardamenti che provocano danni al coperto nella parte anteriore, la parziale demolizione della facciata e lesioni a tutte le pareti. Nel 1950, in occasione dell’anno giubilare, si porta a compimento la realizzazione del solaio interno in latero-cemento su pilastri in cemento armato, tuttora esistente.

- 2012TerremotoL’Oratorio subisce ingenti danni strutturali causati dal terremoto e da quella data il bene è chiuso al pubblico in attesa di interventi di recupero. La consistenza dei fenomeni di degrado relativi anche ai dipinti del ciclo, rende sempre più urgente un intervento di consolidamento e restauro, in modo che un luogo così importante e bello torni alla sua completa fruizione da parte dei cittadini e dei turisti.

CICLO PITTORICO

Nel 1547 ebbe inizio la decorazione del ciclo pittorico per mano dei più grandi artisti dell’epoca come Benvenuto Tisi da Garofalo e Girolamo da Carpi, il Delaì e il Roselli. Questi prestigiosi artisti affrescarono le pareti interne dell’Oratorio con la storia del legno della Croce, che seguiva la Legenda aurea di Jacopo da Varagine, scritta nella metà del Duecento. Come un racconto scandito in sequenze cinematografiche, il ciclo inizia sulla parete a destra della zona presbiteriale e si conclude nella parete sinistra. Il Commissario della Confraternita commissiona a Francesco Scala la realizzazione di quadrature che modificano la partitura prospettica della sala. Attraverso le invenzioni pittoriche dello Scala (riproduzioni di partiture architettoniche fittizie), gli episodi del ciclo della Vera Croce appaiono come in una galleria.

RESURREZIONE

MAESTRO G.Z.

Questa immagine sacra è stata ritrovata nel 1836, quando fu rimosso un altare monumentale che per secoli l'ha nascosta e protetta. E' attribuita al "Maestro G.Z." , anonimo di grande esperienza tecnica. L'immagine, di grande presa emotiva, si adatta bene al messaggio di conforto che la Confraternita voleva trasmettere ai malati e ai moribondi prima, e successivamente ai condannati a morte.

ADAMO MORENTE

GIOVAN FRANCESCO SURCHI

Il racconto inizia con il primo episodio che si riferisce alla Morte di Adamo, realizzata da Giovan Francesco Surchi detto il Delaì. In primo piano troviamo rappresentato Adamo morto e la nascita della grande quercia verde (dalla quale verrà ricavata la croce di Gesù), in secondo piano troviamo Seth con l'arcangelo Michele che gli dona il ramoscello dell'albero di Adamo all'interno del Paradiso terrestre, con animali come cervi e cavalli che vivono in armonia con quelli feroci.

LA REGINA DI SABA IN ADORAZIONE DEL SACRO LEGNO

GIOVAN FRANCESCO SURCHI

Nel secondo riquadro, sempre realizzato dal Delaì, troviamo rappresentati due episodi: la Regina di Saba, mentre adora l'albero della croce e in secondo piano l'abbattimento dell'albero di Adamo per la costruzione del Tempio di Salomone. La Leggenda narra che l'albero fu ritrovato da Salomone e che lui stesso richiese di utilizzarlo per la costruzione del suo tempio, ma poichè gli operai non riuscivano a tagliare il grande tronco, lo gettarono nel lago ricavandone un ponticello. Quando la regina di Saba si recò da Salomone, ebbe la premonizione della crocifissione di Cristo su quel legno e si gettò in ginocchio per adorarlo.

INTERRAMENTO DEL LEGNO DELLA CROCE

Nicolò Roselli

Nel terzo riquadro di Nicolò Roselli, in primo piano è raffigurato l'incontro di Salomone con la regina di Saba, durante il quale quest'ultima comunica le sue profetiche visioni e il conseguente seppellimento del fatale legno nel lago che poi costituirà la "piscina miracolosa". Sullo sfondo il tronco che doveva servire alla costruzione del tempio di Salomone ora è pronto per trasformarsi nella croce del martirio di Cristo.

VITTORIA DI COSTANTINO SU MASSENZIO

Camillo Filippi

Il quarto riquadro, realizzato da Camillo Filippi, rappresenta l'imperatore Costantino che adora la croce quale emblema della propria vittoria. Si racconta che Costantino, pieno di angoscia affrontò la battaglia e prima dell'inizio alzò gli occhi al cielo facendo voti per la vittoria e gli apparve una croce di fuoco circondata da angeli che dissero: " In hoc signo vinces (con questo simbolo vincerai)". In secondo piano, Massenzio, vedendo Costantino che si avvicinava al fiume, dimenticò di aver fatto tagliare i sostegni del ponte e si lanciò all'attacco, ma la trappola preparata dall'avversario lo fece precipitare nel fiume insieme al suo esercito. Così Costantino divenne unico imperatore. Con la rappresentazione di questo episodio la croce, oltre ad essere emblema dell'impero più vasto del mondo, lo è dell'intera umanità.

CRISTO E I SEGUACI DELLA CROCE

Sebastiano Filippi detto il Bastianino

Non pochi sono i dubbi relativi all'episodio rappresentato: potrebbe trattarsi dell'episodio tratto dalla Leggenda Aurea in cui l'imperatore Eraclio riportò a Gerusalemme la sacra reliquia della croce oppure fare riferimento all' "Imitazione di Cristo" di Tommaso de Kempis, testo largamente diffuso nel Cinquecento, oppure ancora ispirarsi alle sacre rappresetnazioni della settimana santa. La scena è trattata in modo concitato e presenta un'articolazione diagonale che esalta lo spazio in profondità: le croci emergono in tutta la loro lunghezza al di sopra del groviglio di corpi seminudi e affaticati dal loro peso, mentre in alto un coro di angeli sottolinea con enfasi il tono trionfale della scena.

BATTESIMO DI COSTANTINO DA PARTE DI PAPA SILVESTRO

SCUOLA DEI FILIPPI

Il secondo episodio, posto sulla parete sinistra e appartenente alla Scuola dei Filippi, è ambientato nella Roma cristiana davanti ad un protiro - tempio a colonne scanalate e soffitto a rosette. Da notare l'assiepamento dei dignitari di corte che richiamano i motivi tardo-raffaelleschi della Stanza dell'incendio di Borgo. Questo affresco costituisce ancora oggi un testo problematico, sia riguardo la mano sia riguardo la datazione, in quanto numerosi artisti in diversi momenti hanno partecipato alla realizzazione di questo ciclo di affreschi.

RITROVAMENTO DELLE TRE CROCI

SCUOLA DEI FILIPPI

L'affresco, ancora una volta attribuito alla Scuola dei Filippi e non completamente integro, raffigura il disseppellimento della Croce di Gesù e dei ladroni alla presenza di Sant' Elena, madre dell'imperatore Costantino. Come nei riquadri precedenti, si noti il grande risalto che viene dato al simbolo della Croce, rappresentata in primo piano.

MIRACOLO DEL MORTO RESUSCITATO DAVANTI A SANT’ELENA

SCUOLA DEI FILIPPI

L'episodio raffigura il momento in cui Sant'Elena, inginocchiata, assiste alla resurrezione di un morto su cui era stata posta la croce di Cristo, in modo da poterla distinguere da quelle dei due ladroni. Non mancano anche in questo riquadro i riferimenti al manierismo di Raffaello.

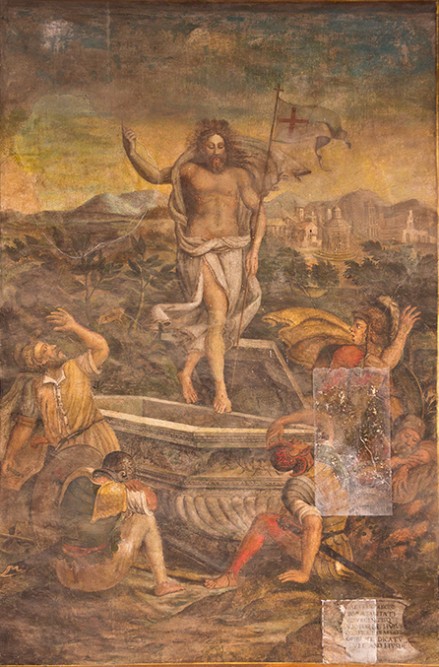

RESURREZIONE

NICCOLÒ ROSELLI

Dai libri dei Massari della Confraternita si apprende che Nicolò Roselli è pagato per aver eseguito la “Resurrezione”, sulla base della versione del Durer del 1509.

DEPOSIZIONE

MAESTRO G. Z.

ANNUNCIAZIONE

GREGORIO BOARI

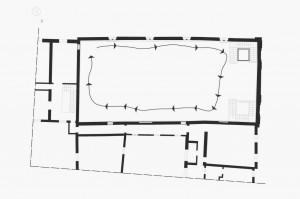

ARCHITETTURA

L’Oratorio era in origine un edificio costituito da un corpo centrale diviso orizzontalmente in due aule, una superiore dedicata a concerti e spettacoli, ed una inferiore che ospitava il piccolo teatrino dell’asilo gestito dalle suore. Tale suddivisione rimase sino all’eliminazione del solaio nel XVII secolo, quando l’Oratorio divenne una chiesa ad aula unica: nel 1612 infatti, i membri della Confraternita votarono unanimemente per “fabbricare una chiesa della nostra sala, o Oratorio, et ridurla tutta dalla somità sino a terra in un sol corpo” al fine di consentirne un migliore accesso a coloro che desideravano assistere all’orazione delle Quarantore. Solo nel 1950, con la realizzazione del solaio in latero-cemento, venne recuperata l’originale configurazione del manufatto e si ritornò alla sua struttura originaria con la suddivisione in due aule. Particolamente pregiato è il soffitto a cassettoni che ingloba le travi interne e realizza insieme agli affreschi una stupenda cornice agli occhi dell’osservatore.

FACCIATA

PORTA